——从太和医派传承实践看中医复兴的时代课题张吧策路

引言:

大道不孤,必有回响

《黄帝内经》奠定了中医整体哲学:“人与天地相参也,与日月相应也,四时之气也。”中医不仅仅是一种医学手法,而是一种顺应天地变化规律、着眼生命全貌、追求长久安康,是天人合一的智慧体系。

在历史的长河中,总有一些人和事,如夜空中的孤星,看似遥远,却标定着方向。

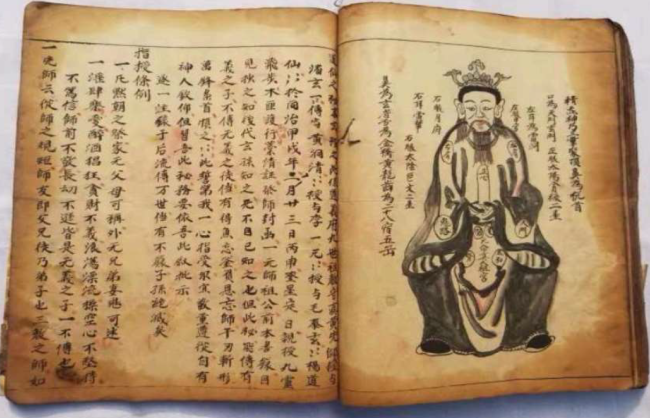

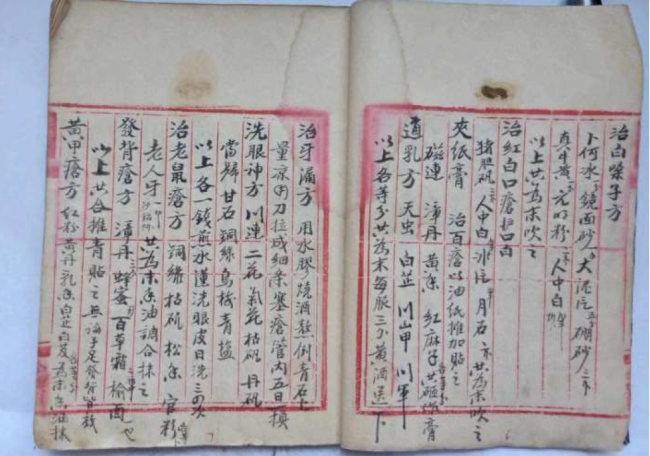

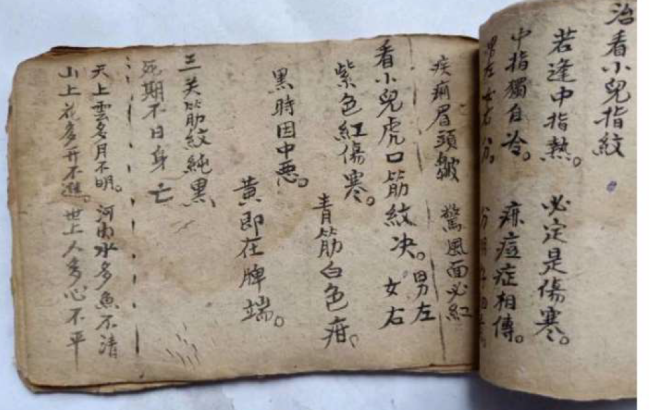

乙巳初春惊蛰之时,万物生发的日子,在北京探寻文化传承与非遗的缘故,经朋友介绍遇了一位医者——来自中原腹地河南南阳古城的邓祥张吧策路。他的故事,若非亲闻亲见,几乎像是从故纸堆里走出的传奇,他是宛东太和堂第十五代传人,非物质文化遗产"克溃灵"与"太和养生功"的传承者。交流中,从上古传承,辨证施治,疑难杂症,中西之辩,天文地理,个人经历……中医的道、法、术、器无所不及,相谈甚欢。兴致所至,邓祥小心取出了几本家传的修真和中医药古籍,有包含紫微文化体系和修真体系二十八星宿各宫宫主的星宿宫古绘本,以及标注泥丸宫五气朝元、上焦崑崙山、三魂、七魄、玄武的玄机秘诀图,还有祖炁图,錬(现通“炼”字)将图、十三真人图示形象等,当然还有一册泛黄的邓祥先祖邓坤伦祖师手书的医学手稿秘本——灯光下,“看小儿虎口筋裁决”七个字赫然在目,“紫色红伤寒,黑财困中恶……男左女右,青筋白色疳……”这些寥寥数语,没有复杂的仪器,没有量化的指标,却仿佛能瞬间穿透生命的表象,直抵病灶的根源。谈话至这一刻(从下午3点到晚间12点),时间仿佛折叠,尤其是邓祥谈及“灵魂互换”诊疗中,更是让我们触摸到的,中医不仅是一门医术,更是一种早慧并超越于现代科学范式的、贯通天地人的观察世界的方式和生命本来应有的状态。

然而,在今天,这门伟大的学问,却常常在“神话”与“谎话”的两极之间摇摆。我们不禁要问,当一个民族最深刻的生命智慧,在现实中变得面目模糊,这究竟是智慧的过时,还是我们时代的迷失?

600年的家族传承,35年的临床实践,零医疗事故的治疗记录,邓祥以他近乎执拗的坚守和令人惊叹的疗效,成为了当代的中医传承者中的一个独特的样本和参照系。透过他传承的太和医派的医道人生,我们或许能够窥见中医文明在新时代的应有的真实水平。以他为代表的传承派中医业者的人生,本身就是一部浓缩的中医兴衰史,他对中医培养与执业现状的思考,直指中医发展的核心症结;而他对于中医发展的愿景,则关乎一个以正统中医的整体观、生态观为代表的生活方式和文明的未来。

正如他在其专著《太和脊道中医临床诊疗》前言中所言:“能成为一名中医,是我一生中最值得欣慰的事情……又感邻里乡亲爱护无以为报,因而立志继承家学。学有所成,用自己的技艺回馈社会,让世间,少点伤痛多点安康。”

这份朴素的初心,可能正是我们与邓祥因缘际会,同频共振,并开启这次中医对话和探寻的起点。因此,我们尝试,借由对邓祥先生这一中医传承派的医者个体的交谈与观察,并将共通与观察置入整个中医体系现状中,为中医这一宏大的文明的生命体,做一次简单的“望、闻、问、切”——这不仅是对一个医者的观察的记录,更是一份“置身事内”的关于中国文化自信的“内证观察”,一次对民族复兴根脉的探寻。因为我们深信,一个民族医学的兴衰,必与其国民认知、国运文脉,同频共振。

大道不孤,必有回响。我们将从邓祥为代表的传承派医者的方法和疗效开始,重新诊察整个中医体系的“脉相”。

第一部分

【望诊篇】望其色,察其形——中医当下的“气象”与“神态”

《道德经》云:"道可道,非常道。"中医之道,亦是如此。在这个科技日新月异的时代,当我们谈论中医时,往往陷入两个极端:要么神化为包治百病的万能钥匙,要么贬斥为不科学的糟粕。然而,真正的中医之道,如《黄帝内经》所言:“法于阴阳,和于术数”,它既不是玄之又玄的神秘主义,也不是固步自封的保守主义,而是一种深谙天地人和谐统一的生命智慧。《黄帝内经》又云:“善诊者,察色按脉,先别阴阳。”望诊,居四诊之首,观其外而知其内。若将“中医”拟人,请其坐于诊案前,我们能“望”见一幅怎样的图景?

一、望“气色”:浮华与苍白交织的矛盾

其面色,五彩斑驳,光影交错,可谓“色杂而乱”。

一侧,是媒体追捧与资本加持下的“神医”光晕,红光满面,近乎亢阳。中医药大健康产业的万亿市场、养生馆的遍地开花、各种“大师”的横空出世,让中医的面颊呈现出一种不正常的潮红。此外,中医药大学也是遍地开花,中医院所层出不穷。然而,这种“红”色浮于表面,不沉着,不内敛,是典型的“戴阳证”,乃阴寒盛于内,格阳于上,是根基不固、虚火上炎的表象。真正能够"决生死、处百病"的中医大师日渐稀少,能够传承精髓的“明”医更是凤毛麟角。

正如《素问·脉要精微论》所言:"色脉者,上帝之所贵也,先师之所传也。"邓祥在其《太和脊道中医临床诊疗》一书中提到:"治愈疾病的千万种法都是客体,而人才是主体。启动人体自愈系统,让自我免疫力强大才是强身之本。“这句话深刻地揭示了中医的核心理念——不是简单的"头痛医头,脚痛医脚”,而是调动人体内在的生命力,更是肯定了“天地人”三才中,人才的主体性作用。

另一侧,是“伪科学”、“不科学”标签下的阴影,让中医在某些自我标榜的技术理性的语境中总是显得晦暗无光,状若寒凝——在还原论、机械论和线性因果论的“科学主义”执着者的话语体系中,中医常被认为“不可重复”、“缺乏数据”而被边缘化,甚至被污名化。大众的认知,便在这“信”与“疑”的两极剧烈摆荡,使其“神”无所安,时而兴奋狂热,时而惊恐自卑。这并非健康的红润,而是“阴不敛阳,心神不宁”的病态。

二、望“形体”:“臃肿”与“消瘦”并存的失衡

其形体,亦见“臃肿”与“消瘦”并存之怪状。

一方面,形体不可谓不“盛壮”。中医院高楼林立,中医药大学批次招生,药企市值屡创新高,加盟连锁的招牌挂满了大街小巷。这身躯看上去“肌肉丰满”,体量庞大。

然而,细察其筋骨,却发现其“内里消瘦”。真正能“决生死、处百病”的明医、大医,日渐稀少,如晨星寥落;传承的脉络,尤其是师承体系这一中医的“脊梁”,竟如老人之四肢,日渐“萎缩无力”。这种外表的“盛壮”,非气血充盈之强,实乃“脾虚不运,水湿内停”之浮肿。水湿泛滥,必致真元亏耗。重“器”不重“人”,重“壳”不重“核”,是为形盛而气弱。

三、望“舌苔”:理论与实践的“淡白”与“厚腻”

再请其伸舌以观,其舌象亦是病态毕现。

其一,舌质淡白。学院派中医教育,在追求标准化、科学化的过程中,过度西化,将中医简化为草药化学成分分析和经络的神经反射解释。丢掉了阴阳五行、天人合一这些最核心的“神”与“气”,理论变得苍白无力,培养出的学生虽能背诵汤头条文,却难有临床的圆机活法。此为“气血亏虚”,无以上荣于舌之象。

其二,苔厚腻。江湖派、商业化中医,巧言令色,过度包装,将一分之效夸大为十分之功,各种“祖传秘方”“包治百病”的宣传充斥市井。这层厚厚的“湿浊”与“痰浊”,蒙蔽了中医清明的“心窍”,败坏了行业的声誉,让真正的好中医亦被牵连。

四、作为参照:对于中医传承派医者的观察

《黄帝内经》强调"精神内守,病安从来",但当今中医界却呈现出一种"心神不宁"的状态。

一方面,中医师们在西医主导的医疗体系中努力寻找自己的位置;另一方面,社会对中医的认知充满了误解和偏见。

邓祥的"灵魂互换"诊疗法,正是对《内经》"神明为心"理论的现代诠释。他认为,真正的中医诊疗,不仅要看到病人的身体症状,更要感受到患者的精神状态,甚至要能够"感同身受"地体验患者的痛苦。这种诊疗方法,超越了简单的技术层面,上升到了精神和灵魂的高度。

听闻他三十五年行医“零无效率”,观其言谈举止,神完气足,目光如炬,言出必践。他所传承的“太和脊道”,讲求“骨正、筋柔、腹实”;他所实践的“内外兼治”,强调“药之不及,针之不到,必须灸之;灸之不效,按蹻”的层次性。这代表了中医本应有的那种“神完气足”的健康状态。

正如河南中医药大学教授、全国医古文研究会主委许敬生教授在邓祥所编著的《太和脊道—中医临床诊疗》的序言中所述:“治愈疾病的千万种法都是客体,而人才是主体……启动人体自愈系统,让自我免疫力强大才是强身之本。”这番话,直指中医的本源,也是邓祥实践的核心。

从太和医派的行医传承与实践,我们得以窥见中医本应有的健康“气色”——红润而含蓄,沉静而有力。也让我们相信,现存中医系统的这具“病体”之内,仍有“正气”存焉。欲救中医,必先识得这“正气”,护持这“正气”,并以此为核心,扶正祛邪。

第二部分

【闻问篇】闻其声,问其史——探寻中医“病因”与“病机”

望诊识其表,闻问探其里。《灵枢·师传》曰:“审其声,以知其内。”又曰:“必审问其所始病,与今之所方病。”闻其声,可知气机之盛衰;问其史,可溯病因之由来。

一、闻其声:喧嚣与沉寂交织的“失语”

倾听中医在历史与现实中的“声音”,会发现一种奇特的混响。

其一,声高而泛。官方层面,“大力发展中医药”“传承精华,守正创新”的口号响遏行云,文件频发。这声音高亢、洪亮,但在基层的具体执行上,在强大的西医体系的规范下发展中医,往往失之于“泛”,缺少细致、可落地的实声。如同雷声大,雨点小,元气耗散于口号,未能真正濡养中医的根基。

其二,声低而怯。在临床一线,许多中医师在西医强大的诊断标准和评价体系面前,显得底气不足,陷入“失语”的窘境。明明是按中医理论辨证有效,却总要套上西医的病名张吧策路,用西医的指标来“翻译”和“证明”自己。这声音低微、怯懦,是为“中气不足”之象。

其三,声嘶而辩。在舆论场上,传承派与学院派、学院派与江湖派、中医与“中医黑”之间,常常爆发无休止的争论。这种辩论,多流于意气之争,缺乏共通理性的对话平台,最终的结果是“公说公有理,婆说婆有理”,耗散了彼此的元气,加深了大众的困惑。这声音嘶哑、内耗,乃“肝气横逆,气机紊乱”之象。

二、问其史:追溯中医之病的“外感”与“内伤”

中医为何会呈现出如此复杂的“声象”?必“问其所始病”,追溯其历史病因。

1. 外感六淫:西学东渐的文化冲击

中医之病,始于近代。西学东渐,坚船利炮不仅打开了国门,也动摇了文化自信。科学主义、实证主义、还原论作为一种强势的“风寒暑湿燥火”之“外邪”,侵袭了中医“天人合一、整体辨证”的肌表。中医被贴上“不科学”的标签,这是最根本的“外感病因”。从此,中医开始了一百多年的“感冒发烧”,时至今日,依然“寒热往来”,未能痊愈。

2. 内伤七情:民族自信的动摇与迷失

《素问·举痛论》云:“百病生于气也,怒则气上,喜则气缓,悲则气消,恐则气下……思则气结。”外邪入侵,必致内伤。

恐则气下:对西方文明的“恐惧”,导致了对自身文化的不自信,气机下陷,精神萎靡。

思则气结:对中医前途的“忧思”,对如何现代化的过度思虑,导致了理论创新的“气结”,思想僵化,裹足不前。

怒则气上:被压制、被误解的“愤怒”,导致了许多从业者心态失衡,言辞激烈,反而“肝火上炎”,无益于解决问题。

喜则气缓:偶尔得到政策扶持或市场追捧的“窃喜”,又容易使人“气机涣散”,满足于表面繁荣,忘记了根本的危机。

3. 饮食不节,劳逸失度:制度与传承的错配

制度之“饮食不节”:以管理西医的模式来管理中医,如同《吕氏春秋》所言“以汤止沸,沸乃不止,诚知其本,则去火而已矣”。用西医的“量化指标”“随机双盲”作为唯一金标准,强喂给中医这个“脾胃”属性不同的生命体,必然导致“消化不良”、“脾胃受损”,无法吸收有益的营养,也无法排出有害的糟粕。

传承之“劳逸失度”:真正的师承制,那种“口传心授、手把手教”的模式,需要医者和弟子付出巨大的心血(过度“劳”),却在体制内得不到应有的承认与回报,日渐式微。而标准化的学院教育,虽看似“安逸”,却因脱离临床实践,难以培养出真正的“明医”。这种“劳逸失度”,直接损伤了中医的“肾精”,即传承的根本。

三、从太和派的传承看“正气”:正气内存,邪不可干

在这样“外感内伤”交织的百年病史中,邓祥和他太和派的传承,如同一股未被污染的活水,为我们展示了中医“正气存内,邪不可干”的本来面貌。

1. 藏书中的“内证”功夫:

深度剖析邓祥编著的三部专著及其家传秘本系列,可以发现其传承的核心特点:重实证、重观察、重整体、重预后。

其编著的《太和腹诊与中医急救常识》中开篇即论“天人相通”,强调“脏腑是看不到摸不着的,要从外面的毛、皮、肉、筋、骨去细察病因”,这正是中医“有诸内,必形诸外”的整体实证思维。

其编著的《太和脊道正骨疗法》中详述“导引按跷”,强调“推者,从其气;按者,从乎血”,这是对生命能量精微层次的把握,是一种不依赖外部仪器,直达生命本质的“内证”功夫。

以邓氏家传秘本中“看小儿虎口筋裁决”的诊法为例,更是将望诊的精微发挥到极致,体现了中医在“象思维”上的独特优势。

2. 个人经历中的“正邪相争”:

邓祥医生的个人成长史,就是一部“正气”与“邪气”激烈斗争并最终胜出的缩影。他在前言中自述:“出生时家境贫寒,突发惊厥,差点夭折,所幸祖父妙手,开九锁,吹阴虫得以续命。”“幼时横遭车祸……之所以肌肉没有萎缩……是受益于家传医术。”

这两次“置之死地而后生”的经历,让他切身体会到了中医的强大生命力。这不仅仅是技术上的救治,更是精神上的淬炼。邓祥祖父常说的“行善虽无人见,作恶自有天知”,邻里乡亲凑钱为他治病,这些经历,为他的医道注入了深厚的“仁爱”与“感恩”的底色。这股强大的传承与精神愿力,正是抵御外界浮躁与内心迷茫的“正气”之源。

因此,问诊于“中医“的现状,我们发现,其病虽重,但根本未死,“正气”尚存。邓祥这样的传承者,就是中医“正气”的活载体。

现代中医教育过分注重理论学习,缺乏实践锻炼。学生们可以背诵《黄帝内经》的条文,却不一定能够准确地望闻问切。这种脱离临床实践的教育方式,培养出来的往往是"纸上谈兵"的医生。邓祥的成长经历给我们提供了另一种思路。他从8岁开始学医,11岁就能够独立处理常见疾病。这种在实践中学习、在学习中实践的方式,虽然看起来"不规范",但却能够培养出真正的临床能力。

当前的中医发展面临着诸多制度性障碍。执业医师资格考试的标准化要求,往往与中医的个性化传承方式相冲突。许多有真才实学的民间中医,因为没有正规的学历文凭而无法获得行医资格。邓祥在其著作中也提到了这个问题:"中医复兴任重道远,愿与同仁一起为中医复兴尽绵薄之力。"这句话背后,蕴含着一个中医传承者对现实困境的深刻体会。

第三部分

【切诊篇】切其脉,辨其证——中医发展的核心症结

“切脉”,是中医诊断中最具代表性也最精微的一环。通过“浮中沉,举按寻”,医者得以体察气血的盛衰、脏腑的虚实。为当代中医“切脉”,我们能感受到怎样复杂的脉象?

一、切脉:指下感受到的“弦、细、沉、迟”

将指尖沉于中医发展的“寸口”,可以感受到几种典型脉象交织在一起。

1. 脉象弦细:主肝郁与血虚

弦脉:如按琴弦,端直而长,是肝气不舒、气机郁结之象。这恰恰是当前中医发展的真实写照。发展空间受限,各项规章制度束缚太多,有志者难以施展拳脚,有能者被“法”所困,故“肝气郁结”。中西医之争、门派之争、管理权的掣肘,皆是“郁”的表现。

细脉:如线,应指明显,是气血两虚之象。真正的理论研究投入不足,能传承核心技艺的人才极度稀缺,国家资源在“输血”时更多流向了西医体系,导致中医自身“阴血亏虚”,根基不牢。

2. 脉象沉迟:主里证与寒证

沉脉:轻取不应,重按始得,主病在里。这表明中医的问题已非肌表之疾,而是深入到了制度、文化、教育等“脏腑”层面。表面的喧嚣无法掩盖内在的沉疴。

迟脉:一息不足四至,主寒证,为阳气不足。发展的内在动力不足,理论与实践的创新活力匮乏,整个行业弥漫着一种“畏寒”的情绪,不敢突破,不敢挑战,故“阳气虚衰”。

综合来看,当代中医的脉象是弦细沉迟,这是一个典型的虚实夹杂、寒热错综的复杂证候。

二、辨证:振聋发聩的根本诊断

综合望、闻、问、切四诊所得,我们可以为中医的发展现状下一个根本的诊断。核心病机:肝郁脾虚,肾精亏耗,心神失养。这是一个系统性的、环环相扣的病理状态,绝非单一问题。

肝郁(制度之困,气机不畅):肝主疏泄,调畅气机。当代的管理体制、法律法规、评价标准,如同无形的绳索,捆绑了中医的手脚,使其疏泄功能严重受限。发展路径受阻,创新活力被压抑,整个行业的气机处于郁滞状态。

脾虚(运化之困,生化乏源):脾主运化,为后天之本,气血生化之源。当前的教育体系,无法有效地“运化”经典,培养出合格的人才;当前的社会认知与媒体环境,无法“运化”中医的真正价值,反而制造了大量误解。脾虚则运化无力,水谷精微(真正的人才与思想)无法吸收,反生水湿(商业泡沫与伪中医)。

肾精亏耗(传承之困,根基动摇):肾藏精,主骨生髓,为先天之本。以师承为核心的传承体系,是中医的“肾精”。这一体系的边缘化和断裂张吧策路,无异于“先天之本”的持续亏耗。肾精亏,则骨髓空,生长、发育、生殖的功能(即行业的自我造血与繁衍能力)都会全面下降。

心神失养(文化之困,魂不守舍):心藏神,主神明,为五脏六腑之大主。文化自信的动摇,使中医的“心神”失去了滋养。当一个行业对自己从何而来、为何而存在、要往何处去等根本问题都感到迷茫时,其“神明”必然昏乱,魂不守舍,无法统领全局。

三、以经典印证:古老智慧对当下的精准预言

这四重病机,并非牵强附会,而是能在中医经典与道家哲学中找到深刻的印证。

《黄帝内经》之“法于阴阳,和于术数”:当代的管理,恰恰是重“术数”(论文数量、经济指标、病床周转率),而忘了“法于阴阳”(遵循中医自身的发展规律)。本末倒置,是为大病。

《道德经》之“道法自然”:真正的中医传承,如邓氏家族的模式,是自然的、生命化的、在师徒互动中潜移默化的。而标准化的、行政命令式的、一刀切的管理,是“反自然”的。以“有为”之法,去干预一个本应“无为而成”的生态,必然导致生态的紊乱。

《金匮要略》之“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”:张仲景的传变理论,对今日之局势有惊人的指导意义。看到中医发展受阻、创新乏力(“肝病”),就应该立刻意识到,这会严重影响到整个行业的教育、吸收、转化能力(“传脾”)。因此,解决问题的关键,不是头痛医头地去刺激“肝”,而是要回过头来,先把教育和人才培养这个“后天之本”(“实脾”)做好,生化才有源头。

至此,对中医的诊断已然系统辩证。病因复杂,病机深重,病位由表入里,已非一副轻剂可愈。必须确立大法,遣用峻药,方能力挽沉疴。

第四部分

【论治篇】立其法,遣其药——正统中医传承所昭示的复兴之路

辨证既明,论治有方。面对“肝郁脾虚,肾精亏耗,心神失养”这一复杂证候,治疗绝非易事,需标本兼治,扶正与祛邪并举。

一、立法(确立治疗原则):疏肝健脾,补肾安神

根据病机,治疗大法应立足于:疏肝解郁以通其气,健脾祛湿以复其运,补肾填精以固其本,养心安神以定其魂。四法并用,方能系统调理,重塑生机。

二、遣药(开出“复兴之方”):君臣佐使,配伍精当

任何一方,必有君臣佐使之配伍。中医复兴此方,亦然。

君药(核心力量,直达病所):邓祥及千千万万像他一样“正气存内”的明医。

药性:功力深厚,愿力宏大,知行合一。他们是经过千锤百炼的“真人”,而非温室里培养的“博士”。

功效:他们本身就是活的教材,是中医有效性的最佳证明。邓祥治疗带状疱疹后遗痛的“秒杀级”疗效,他进行癌症早期筛查的惊人准确率,这些铁的事实,是破除大众疑虑、重塑文化自信的“主心骨”,能直击“肾精亏耗”与“心神失养”之病本。他们是此方中“补肾填精、养心安神”的核心力量。

臣药(辅助君药,加强主力):制度改革与文化正名。

药性:破旧立新,松绑解缚,大开大合。

功效:此药专为“疏肝解郁”。为明医的实践提供合法、合规、合理的生长空间。例如,建立区别于西医的“中医师承与实践认证体系”,承认师承的合法地位;改革中医药管理机构,赋予其更大的专业自主权,而非仅仅成为西医体系的附庸。这味药要“行气活血”,打破部门壁垒,让郁结之气得以疏通。

佐药(协同治疗,兼顾旁支):教育归元与媒体“正听”。

药性:清源正本,化湿祛浊。

功效:此药主在“健脾祛湿”。改革中医教育,大力倡导“读经典,做临床”,回归师承与经典的“健脾”之道,让教育体系能真正“运化”出有用的知识和人才。同时,媒体与舆论要真实、深度地报道中医,祛除蒙蔽大众的商业“湿浊”与偏见“痰浊”,让民众耳聪目明,恢复“脾”的清明。

使药(引经报使,调和诸药):构建中医发展的大生态。

药性:贯通上下,联络四方。

功效:此药负责“引经报使”,调和诸药。如邓祥先生所言,要联合协会、基金会、网络平台等社会力量,形成合力,将君、臣、佐三药之力,精准引导至最需要的地方——从顶层设计,到基层家庭,无所不至。构建一个线上线下结合、官方民间互动的良性生态,使药力能渗透全身经络。

三、专题论述:从“非典”到“新冠”的启示——认知层面的超越性和方法论滥用的反思

要理解这副“复兴之方”的必要性,最好的“药引子”就是回顾中医在历次大疫中的表现。

2003年的非典,是中医被“重新发现”的转折点。当现代医学面对新型病毒束手无策时,以邓铁涛老先生为代表的中医人,提出的辨证论治方案,在降低死亡率、改善后遗症方面取得了举世公认的成就。2003年的非典(SARS)疫情,不仅是一场国家公共卫生危机,更成为了中医发展史上一个无可辩驳的、震撼人心的转折点。它以铁一般的事实,强行扭转了许多人对中医“只能调理慢病”的刻板印象,并直接推动了中医被正式、系统地纳入国家突发公共卫生事件应急体系。并且间接印证了中医“五运六气“、”天人合一“学说在时空上与人体交互的精微之处。非典和新冠疫情中中医药的卓越表现,不仅仅是一次临床的胜利,它在更深的层次上,间接而有力地印证了中医“天人合一”的宏大世界观,以及“五运六气”这一高维时空医学模型的惊人洞察力。这并非玄学,而是一套严谨的、基于宏观观察的古代“大数据”分析系统。

到了2020年的新冠疫情,中医更是从一开始就深度介入,“三药三方”成为抗疫的利器。这背后,体现了中医在认知层面的根本性超越。西医的逻辑是“对抗”,找到病毒(敌人),然后用药物(武器)将其杀死。而中医的逻辑是“调整”,它不执着于杀死某个特定的“敌人”,而是通过调整人体自身的“内环境”(即“正气”),改变病毒赖以生存的“土壤”(如“寒湿”),让“邪气”自然无法存留。

中医药在现代防疫中的成功,绝非偶然的经验凑效,而是其“天人合一、时空医学”这一深邃哲学思想在当代的一次恢弘的、公开的、可重复的验证。 它向我们揭示了中医理论的精深与伟大之处,也提醒着我们,在面对复杂的生命与疾病问题时,或许需要从更高维度的时空视角,去重新审视人与自然的关系。

这是一种从“战争思维”到“生态思维”的文明跃迁。《道德经》云:“夫唯不争,故天下莫能与之争。”当中医不与病毒进行“军备竞赛”,而是致力于恢复人体的和谐稳态时,它就立于了不败之地。

然而,令人痛心的是,中医在疫情中卓越的表现,并未完全转化为其社会地位和制度优势的提升。这恰恰印证了我们之前的诊断——“脾虚不运”。好东西,系统却无法有效吸收和转化。这说明,如果“肝郁”(制度不畅)和“脾虚”(运化无力)的问题不解决,即使我们手握“人参”(有效的疗法),病人也无法获益。

因此,邓祥先生认为,中医的复兴,首先必须是认知层面的复兴,其次才是制度和实践层面的复兴。唯有如此,这副“复兴之方”才能真正煎出药效,灌溉中医这棵历经风雨的古树。

不得不说,现代医学界的“生态”发展谱系的方法论,尤其是药理学领域,普遍将随机、对照、双盲临床试验(RCT)奉为检验疗效的“金标准”,而这正是大众认知方法的惰性主因。双盲测试是有其内在的“规范性”与“边界”的,双盲测试是为 “单变量、线性因果关系”的验证而设计的完美工具。它的理想应用场景是:

研究对象:一种单一的、化学成分明确的药物。

作用机制:作用于一个或少数几个明确的生物靶点。

治疗方案:标准化的,所有受试者接受完全相同的干预。

评估指标:清晰、客观、易于量化的指标(如血压、血糖、肿瘤大小)。

当中医系统走入这个评价体系时,常常出现一种尴尬的局面:要么结果不理想,被判为“无效”;要么即便有效,其作用机制也因无法用“单一靶点”解释而被视为“说不清”。这种困境的根源,并非中医本身“不科学”,而是我们试图用一把测量“长度”的尺子,去度量“体积”乃至“时空”的复杂概念。

具体而言,就是用强行标准化“阉割“差异性,用还原论”盲摸“整体论,用客观指标的狭隘掩盖主观感受的真实——形象的类比,犹如用”双盲“这个为“狙击步枪”设计的靶场,被强制用来测试“陆海空天电网“合一的作战,因而就产生了系统性的“误用”和“攻击”,这是一场源于认知范式(Paradigm)根本不同的“错位对话”,。

这种对双盲测试的滥用,并非偶然的学术偏差,其背后有深刻的社会和经济动因:

1.范式霸权(Paradigm Hegemony):现代西方医学体系在全球占据主导地位,其建立在还原论和生物实验基础上的研究范式,自然而然地成为了评判一切医学的“唯一标准”。任何不符合此范式的理论,都会被视为“不科学”或“伪科学”。这是一种不自知的傲慢。

2.经济利益驱动:现代制药工业建立在“专利药”的基础上。一个化学结构明确的单体化合物可以申请专利,带来巨额利润。而中药的经典复方是公开的,无法申请专利,这不符合现代医药资本的盈利模式。因此,通过抬高“单一成分、双盲验证”的门槛,可以有效地将中医药排挤在主流医药市场和医保体系之外。

3.认知惰性与简化主义:理解中医的整体观、系统论需要复杂的思维训练。而“一个药、一个病、一个靶点”的线性思维则简单、直接,易于理解和传播。在快节奏的现代社会,人们倾向于接受更简单的解释模型,而复杂的、非线性的中医理论则被敬而远之。

中医的未来,不在于削足适履地去迎合一个不适合它的评价体系,而在于与前沿的现代科学进行深度对话,共同催生出能够理解和评估复杂生命系统的、更高维度的科学评价方法。这不仅是中医复兴的需要,也是整个生命认知科学向前发展的必然要求。

第五部分

【展望】和光同尘,道生万物——文明的跃迁

一剂良方,不仅在治病,更在调神,在重塑生命的状态。中医复兴的最终目的,亦非仅仅是行业的繁荣,而是指向一种更和谐、更智慧的生命样态与文明境界。

一、中医太和派的“和光同尘”:一个现代医者的理性硬核行愿模式

《道德经》第四章云:“挫其锐,解其纷,和其光,同其尘。”这是老子描述的“道”的境界。邓祥的行医与处世,恰恰是对这种境界的现代演绎。

挫其锐:他身怀绝技,却从不以“神医”自居。在其所有著述的后记和前言中,他反复强调“学识所限,谬误在所难免”“敬请同仁斧正”,这种谦卑,正是“挫其锐气”的表现。

解其纷:面对中西医之争、门派之见的纷扰,他不参与无谓的辩论,而是用一个个无可辩驳的疗效来“化解纷争”。事实,是最好的语言。

和其光:他的医术和理念既能得到为社会主义建设做出贡献的前辈们的认可,也能心系乡土,为普通百姓立下“医疗下沉”的宏愿。他将自己的“光”,和谐地融入到不同的社会层面,不刺眼,却温暖。

同其尘:他没有把自己束之高阁,而是积极拥抱现代社会,著书立说,借助网络,思考如何将古老的智慧与现代生活相结合。他与“尘世”同行,而非避世自高。

这种“和光同尘”的行为模式,为当代中医人提供了一个绝佳的范本:既要有出世的智慧(精通医道),也要有入世的担当(服务社会)。不偏激,不固执,在现实的土壤中,找到最有效的位置,以“无为”之心(不强求、不妄作),行“有为”之事(治病救人、传承文化)。

二、文明的跃迁:中医复兴的终极意义

中医的复兴,如果仅仅被理解为一种传统技艺的回归,那就太狭隘了。它的真正意义,在于为整个人类文明,提供一种世界观的跃迁。

在人类面临慢性病井喷、精神困境普遍化、生态危机日益严峻的今天,以“对抗”“征服”、“分割”为特征的现代还原论思维模式,已经显现出其巨大的局限性。而中医,恰恰提供了一套与之相对的智慧体系:

整体观:视人为“小宇宙”,强调人与自然、身与心的和谐统一。

平衡观:不追求“消灭”,而追求“阴阳平衡”,动态和谐。

自然观:尊重生命自身的规律与自愈能力,强调“道法自然”。

这套世界观,不仅是破解现代医学困局的“中国智慧”,更是解决更广泛的社会、生态问题的“东方解药”。因此,中医的复兴,关乎的不仅仅是中国人的健康,更是人类文明能否走向一个更可持续、更具智慧的未来——这本身就是国际视野中的文明互鉴。随着中国国际地位的提升,中医也迎来了走向世界的历史机遇。在新冠疫情中,中医药的有效性得到了国际社会的认可。世界卫生组织也开始重视传统医学的价值。邓祥的"太和养生功"已经在海外传播,受到了国外学员的欢迎。这种文化输出,不仅有助于提升中国的软实力,也有助于推动人类健康事业的发展。

三、共通的愿景:前景希望与落地框架

让我们回到如邓祥一样的每一个人,“正气“内存,便如同一颗种子,一颗携带着宛东太和堂六百年传承的种子。在当代的土壤中,虽历经两次车祸的“风霜”与“寒邪”,却凭借顽强的“正气”破土而出。他不仅自己长成了一棵大树,更在发愿,要感召更多的种子,最终长成一个文明的生态。

这个生态,就是中医的未来,也是中华文明为世界贡献的新生态。

要让这一“种“,一”木“,一”林“健康的成长,需要切实的“土壤改良”与“园丁规划”。以下,便是我们基于“太和“模式,提出的框架建议方案,也是我们为中医开出的“复兴之方”的 “用法用量”:

1.制度层面(疏肝解郁):

建立“中医师承与实践认证双轨制”:对有明确传承、有真实疗效的民间中医,设立独立的备案和认证通道,与学院派的资格考试并行,承认其合法地位。

成立“高级别中医发展战略委员会”:提升中医药管理部门的决策层级,使其能跨部门协调资源,真正从“文化战略”而非“卫生分支”的高度规划中医发展。

2.教育层面(健脾祛湿):

推行“经典回归教育计划”:在所有中医药大学,将《内经》《伤寒论》《金匮要略》《神农本草经》列为必修与必考的核心,并大幅增加临床跟诊学时。

设立“明师传承特区”:由国家资助,选取如邓祥等一批明医,建立小规模、高强度的师徒制教学试点,探索可复制的精英人才培养模式。

3.传承层面(补肾填精):

启动“濒危中医技术抢救与数字化工程”:对如邓氏“虎口筋诊法”等散落民间的绝技进行影像化、数据化记录,建立国家级数字博物馆与数据库。

4.认知层面(养心安神):

打造“国家级中医文化融媒体平台”:用大众喜闻乐见的方式(如高质量纪录片、短视频、访谈、互动游戏),系统性、科学地普及中医知识,正本清源,破除谣言、谎言和黑化。

5.实践层面(落地生根):

推广邓祥先生提出的“社区医疗下沉”模式:例如,以社区为单位,试点“中医家庭医生签约制”,结合“太和养生功”等中华名族的传统养生功法,将“治未病”落到实处,打造健康社区的“中国样板”。

在数字化时代,中医的传承和发展面临着新的机遇。邓祥提出的"楼道药格"概念,就是将传统中医与现代科技相结合的一个典型例子。通过数字化平台,可以将传统的中医知识进行系统化整理和传播。通过人工智能技术,可以对中医的诊疗经验进行数据化分析和优化。这些技术手段的运用,不仅可以提高中医诊疗的效率和准确性,也可以让更多的人了解和学习中医。

这是一个漫长而艰难的过程,但正如邓祥先生在其著作后记中所写:“正念空杯,大医精诚……聪明反被聪明误。医者,非仁爱之士不可托。”

医道之复兴,最终还需回归到“人”。当有越来越多的医者,能像邓祥一样,怀揣着对生命的敬畏、对文化的自信、对苍生的悲悯,和光而行,那么,中医的文运,必将随国运而昌隆。而这,正是我们从邓祥身上,在置身事内,通过“灵魂互换”后,切到的时代脉象,也是我们为中医未来,开出的最诚挚的处方建议。

邓祥说:“我不想当‘神医’,只想让每条街都有一个懂经络的普通人。”这句话,把 600 年的医派、35 年的行医、三个伤痛劫难、四百万科研亏空,熔于一句“和光同尘”。 600 年的太和灯火,照见的不只是一个家族,而是一种文明的自愈力。如果医道真有未来,那一定不是垄断在某个殿堂,而是生长在众生烟火服务于人民大众的具体实践之中。

《黄帝内经》云:“至人无己,神与物游。”——或许中医复兴的终极图景不是大型旗舰医院,而是家家户户茶几上的一册《四气调神》。当中医重新落到日用,人类文明或可在“身-心-社会-自然”四个维度完成一次真正的系统升级。

愿读到本文者,或为患者,或为医者,或为决策者,投资者,生命关怀者,……诸同仁都能在太和医派传承担当的故事里,见证自己的使命。

附:

邓祥,1977 年生,河南南阳人,宛东太和堂第十五代传人、太和医派掌门人,太和脊道疗法、太和克溃灵疗法、太和养生功疗法三项非遗传承人,现任国家民族卫生协会中药分会执行会长、国家民族医药协会健康养生工作委员会秘书长、中国行为法学会健康委员会外联部副主任。

天盛优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。